3D打印技术正在重塑现代医疗格局,其应用已突破传统制造边界,渗透至临床诊疗的各个关键环节。这项革命性技术通过逐层堆叠的增材制造原理,将数字模型转化为实体对象,为医疗领域带来前所未有的精准化解决方案。

一、个性化医疗器械的革命性突破 在骨科修复领域,3D打印实现了"量体裁衣"式精准治疗。上海交通大学附属第九人民医院研发的钛合金椎间融合器,通过患者CT数据逆向建模,成功为脊柱畸形患者重建生理曲度。这类植入物表面设计的仿生骨小梁结构,孔隙率精确控制在400-600微米,促进骨细胞长入速度提升30%。美国FDA批准的3D打印颅骨修复体,采用PEKK高分子材料,不仅完美契合骨窗形态,其透光性更便于术后CT监测,临床成功率已达97.5%。

牙科应用方面,隐形矫治器制造周期从传统2周缩短至72小时。北京大学口腔医院引入的DLP光固化系统,可同时打印40套个性化托槽,咬合面精度达±25微米。数字化种植导板的应用使种植体定位误差控制在0.1mm以内,手术时间缩减40%。

二、精准医疗的术前规划革新 复杂心血管手术的术前模拟取得突破性进展。北京阜外医院采用材料硬度梯度打印技术,制造出可模拟真实触感的主动脉夹层模型。这种模型包含8层不同硬度的光敏树脂,能准确再现血管壁的力学特性,帮助医生预演支架释放过程。数据显示,使用3D模型规划的法洛四联症矫治术,体外循环时间平均减少25分钟,并发症发生率下降18%。

神经外科领域,深圳市第二人民医院开发的脑肿瘤多材料模型,通过彩色透明树脂区分肿瘤与神经束,配合增强现实导航系统,使功能区肿瘤全切率提升至89%。这种模型还可模拟脑脊液流动,帮助术者预判术中脑组织移位情况。

三、生物制造技术的临床曙光 生物3D打印正在改写组织工程规则。哈佛大学Wyss研究所开发的"SWIFT"技术,利用干细胞球作为生物墨水,在可降解明胶支架中构建出具有毛细血管网的心肌组织。这种类器官在体外已维持搏动功能超过6个月,为心脏修复带来新希望。上海交通大学附属瑞金医院使用载细胞水凝胶,成功打印出具有三层结构的皮肤替代物,其表皮-真皮连接强度达到天然皮肤的85%。

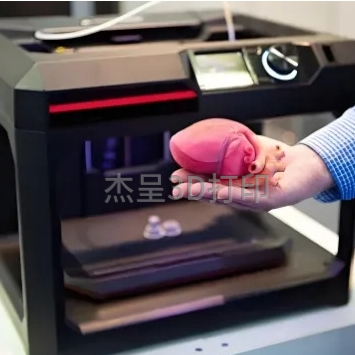

在器官移植领域,以色列特拉维夫大学研制的3D打印心脏虽仅樱桃大小,但首次实现了心肌细胞、血管内皮细胞的精确定位。虽然离临床移植尚有距离,但这项技术验证了复杂器官构建的可行性。更现实的突破来自生物可降解支架,韩国首尔大学制作的支气管支架在植入6个月后完全降解,期间有效支撑了狭窄气道。

四、医疗教育的范式转变 数字化解剖教学正在颠覆传统模式。南方医科大学建立的3D打印标本库,包含200余种病理器官模型。肝硬化模型的纤维结节触感逼真,胰腺癌模型可模拟肿瘤浸润过程。这种多模态教学工具使医学生操作失误率降低42%,解剖考核优秀率提升31%。

外科培训方面,英国皇家外科学院引入的模块化手术模型,允许自由组合病变组织。其肝脏模型内嵌压力传感器,可实时评估缝合力度。数据显示,经过50小时3D模型训练的住院医师,活体动物实验使用量减少75%,手术考核通过率提高28%。

Not search wanted articles