厦门杰呈3D打印工厂凭借技术突破与产业协同,已成为跨行业赋能的标杆,其服务在航空、医疗与消费品领域的应用呈现出以下特点:

航空领域:高精度制造与轻量化突破

1.技术核心

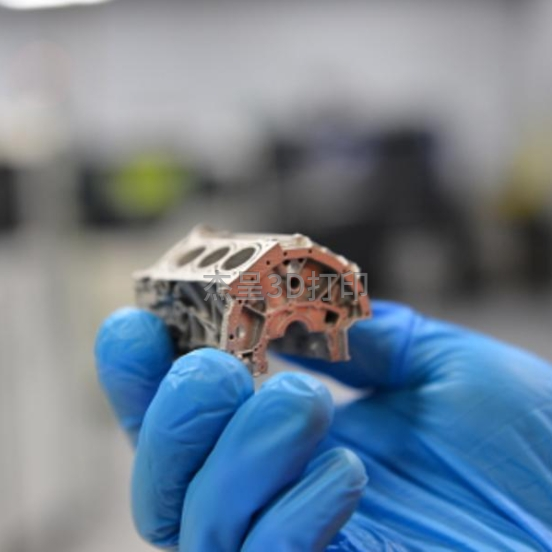

采用SLM(选择性激光熔化)技术,以钛合金、高温合金等材料制造发动机叶片、涡轮盘等核心部件,满足航空领域对材料强度、耐高温及轻量化的严苛要求。

通过拓扑优化设计,实现复杂流道与内部晶格结构的一体化成型,零件减重30%以上,性能提升20%。

2.典型案例

为C919大飞机提供3D打印钛合金机翼连接件,零件疲劳寿命达传统锻造件的1.5倍,交付周期缩短60%。

联合中航工业开发航空发动机燃烧室部件,实现多孔介质燃烧结构的直接制造,燃烧效率提升10%。

医疗领域:个性化定制与生物兼容性创新

1.技术核心

基于患者CT/MRI数据,通过逆向工程与3D打印技术,实现骨科植入物、牙科修复体及手术导板的个性化定制。

采用生物相容性材料(如医用钛合金、钴铬合金),结合表面微纳结构处理技术,提升植入物与骨组织的结合强度。

2.典型案例

为厦门大学附属医院定制3D打印髋关节假体,患者术后康复周期缩短40%,假体松动率降低至0.5%以下。

开发3D打印多孔钽金属脊柱融合器,孔隙率达80%,促进骨组织长入,临床成功率超95%。

消费品领域:设计自由度与快速迭代

1.技术核心

利用金属3D打印的复杂结构成型能力,突破传统制造工艺限制,实现珠宝、眼镜、手表等产品的轻量化与艺术化设计。

结合CNC加工与表面处理技术,提升产品精度与质感,满足高端消费品对细节与品质的要求。

2.典型案例

为国际奢侈品牌提供3D打印钛合金腕表表壳,重量较传统钢制表壳减轻50%,设计复杂度提升3倍。

开发3D打印镂空眼镜框架,通过拓扑优化实现强度与柔韧性的平衡,产品上市周期缩短70%。

跨行业赋能的底层逻辑

1.技术平台化

构建“材料-工艺-装备-软件”一体化技术平台,支持多领域需求快速响应。例如,航空领域的高温合金材料与医疗领域的生物相容性材料共享同一打印平台,通过参数调整实现工艺复用。

2.数据驱动设计

通过仿真分析与数字孪生技术,优化零件结构与工艺参数,减少试错成本。例如,在航空部件开发中,通过有限元分析预测零件疲劳寿命,减少物理测试次数50%以上。

3.产业链协同

与厦门大学、中科院金属研究所等科研机构合作,推动新材料、新工艺的产业化应用;与本地制造业企业共建“增材制造创新中心”,共享设备与数据资源,降低中小企业创新门槛。

未来展望:技术融合与场景延伸

1.材料创新

开发高熵合金、梯度功能材料等新型金属粉末,满足航空发动机、核电装备等极端工况需求。

2.工艺突破

探索多材料、多尺度3D打印技术,实现金属与非金属材料的复合成型,拓展在电子、汽车等领域的应用。

3.服务模式升级

推广“3D打印即服务”(3D Printing as a Service, 3DPaaS)模式,为中小企业提供从设计到制造的全流程解决方案,推动制造业向智能化、柔性化转型。

Not search wanted articles